『雑穀』の美味しさを知り健康になろう!!

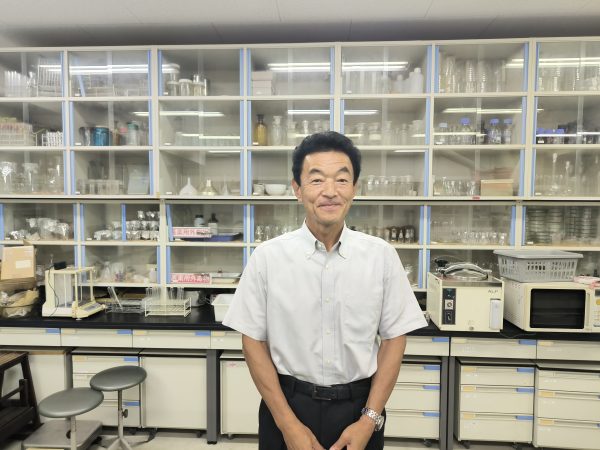

一般社団法人日本雑穀協会 会長 倉内伸幸さん

「令和の米騒動」と呼ばれるような混乱がありましたが、私たち日本人にとってお米が主食になったのは、実は歴史の中では比較的新しいことです。高度経済成長期以降、白米が一般に広まり、その一方で「雑穀」は食卓から姿を消していきました。しかし最近では、雑穀の高い栄養価や機能性が見直され、再び注目を集めています。その魅力や取り組みについて、日本雑穀協会の会長であり、日本大学教授でもある倉内伸幸さんに伺いました。

南北に長い日本は花の種類が多いので、雑穀の種類も多いと思っていましたが、外国に比べて種類は少なく10種類程度だそうです。今日、雑穀が注目されるようになるまでの流れについて倉内伸幸さんは、「日本固有の雑穀というのはヒエ(稗)だけ。縄文時代にはアワ(粟)とかキビ(黍)が入ってきました。後に入ってきたシコクビエも雑穀です。広い意味ではソバとかハトムギ、トウモロコシも雑穀に入ります。

江戸時代、白米(当時は玄米)が食べられたのは一部の裕福な人だけ。庶民の7、8割はヒエやアワ、麦、イモなどが主食で、雑穀の優れた栄養価と機能性、バランスにより健康だったと思われます。

昭和40年代の経済成長期に白米の普及が進み、その反面昭和の終わりには雑穀は絶滅寸前になりました。しかし、飽食の時代から原因は分からないですが、昔なかったアレルギーや生活習慣病といった健康課題が浮き彫りになり、アレルギーフリーの食事が求められ、それに代わるものとしてアレルゲンの少ない『雑穀』が注目され始めてきたと思います」

雑穀アワードで「美味しさ」を表彰

日本雑穀協会の役割は雑穀の普及と市場を活性化すること。倉内さんは「国内で雑穀を生産する農家があり、生産量を増やすためには消費量を増やす必要があります」と。そのため2011年から市販されている雑穀商品の美味しさに注目し『雑穀アワード』を開催。金・銀・銅賞を毎年表彰し、生産者やメーカーを後押ししています。

「雑穀の成分表だけでは健康に良いとは言い切れません。あくまで味や風味、食感などを評価項目にした審査です。3年連続で受賞した商品は殿堂入りです」受賞商品にはシールが貼られているので、一般の方が選ぶ目安になりそうです。

また、雑穀について正しく知ってもらうために、2006年には資格制度を設立しています。現在、「雑穀エキスパート」認定者数 2,941名。「雑穀アドバイザー」107名。「雑穀クリエイター」は 8名です。

日本大学の教授でもある倉内さんは、「大学では新たな雑穀の品種改良とその登録を進めており、全国に広く普及するよう努めています」と語り、ご自身も大学でお米やもち麦を栽培し、毎日食べているそうです。

昔ながらの知恵と、現代の栄養学の両面から再評価されている雑穀。白米に混ぜて炊くだけで、手軽に健康的な食事が実現できます。雑穀で健康な暮らしを始めてみませんか。

雑穀の日は『3月9日』です

![ど~もど~も[WEBご案内版] ど~もど~も[WEBご案内版]](http://do-mo-do-mo.com/magazine/wp-content/uploads/tcd-w/logo.png)